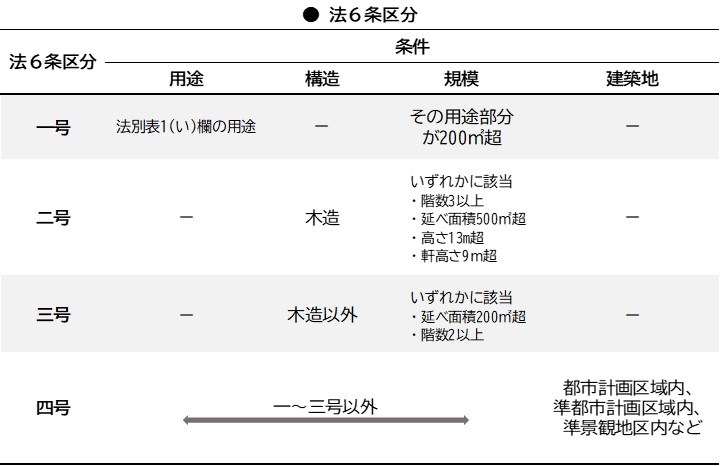

法6条区分

法6条区分とは、建築物が法6条1項の一号から四号のいずれ(どの区分)に該当するかということです。

- 一~四号のどの区分に該当するかによって、手続き方法や規定の適用が変わってきます。

- 一号・二号に該当する建築物、一号・三号に該当する建築物もあります。

- 一~四号のいずれにも該当しない建築物もあります。

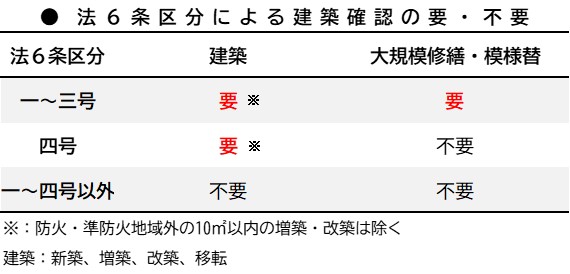

法6条1項は建築確認申請の手続きに関する規定です。法6条1項の各号のいずれかによって建築時(新築・増築・大規模修繕など)の建築確認有無が変わってきます。

また、構造耐力規定(法20条)などこの号を引用していいる規定があります。よって各号のどれに当てはまるかで規定の適用が大きく変わってきます。

よって、設計においては、設計する建築物がどの号に該当するのかを判断することがとても大切です。

ポイント① 規定の適用

例えば、一から三号のいずれかの区分の建築物は大規模修繕・模様替えをする場合、建築確認申請が必要ですが、四号区分の建築物は不要です。

一から三号のいずれかの区分の建築物は構造計算で安全確認することが必須ですが、四号区分・1~四号のいずれにも該当しない建築物は原則構造計算が不要です。

ポイント② 一号・二号建築物、一号・三号建築物?

一号は用途で区分されます。二号・三号は構造と規模で区分されます。そういったことから一号と二号または三号に該当する建築物が存在します。

RC造、共同住宅、2階建て、延床400㎡の建築物

⇒ 一号・三号区分に該当する建築物

ポイント③ 一~四号に該当しない建築物

四号は一~三号に該当しない建築物ということが条件のひとつです。この一つの条件により、一~三号に該当しない建築物はすべて四号区分の建築物に該当すると勘違いされている方が多いのではないでしょうか。

四号にはもう一つ条件があります。都市計画区域など内の建築物であることが条件です。

よって、一から三号に該当せず、かつ、都市計画区域など以外の建築物は一~四号のいずれにも該当しません。

私が参考にしている本

私がいつも参考にしている本です。表や図が多くわかりやすい内容ですが建築基準法に不慣れな方にとってはまだまだ専門用語が多く理解に苦しむ方も多いと思います。もちろん私もその一人です。本サイトがそういった方に建築基準法やこれらの参考書との架け橋としての役割を担っていけば幸いです(*ᴗˬᴗ)⁾⁾ペコ